Lorem ipsum dolor sit ame

Gebrannte Geschichten – Was antike griechische Vasen heute noch erzählen

Für viele Menschen sind sie einfach nur Ausstellungsstücke in Museen oder Teil archäologischer Sammlungen – verschieden große und geformte Gefäße hinter Glas. Verziert mit Szenen, die mal klar erkennbar sind, mal Rätsel aufgeben. Die Rede ist von Vasen – genauer gesagt: Vasen aus der Zeit des antiken Griechenlands. In der Archäologie bezeichnet der Begriff „Vase“ nicht die uns bekannte Blumenvase, sondern gebrannte Gefäße aus Ton, die vielfältige Funktionen und Zwecke erfüllten. Diese Vasen waren mehr als nur Alltagsgegenstände – sie waren ein zentrales Medium ihrer Zeit. Bis heute erzählen sie uns viel über das Leben, den Glauben und die Gesellschaft der antiken Welt. Gleichzeitig sind sie beeindruckende Kunstwerke und ein wichtiges kulturelles Erbe, das uns mit einer längst vergangenen Zeit verbindet.

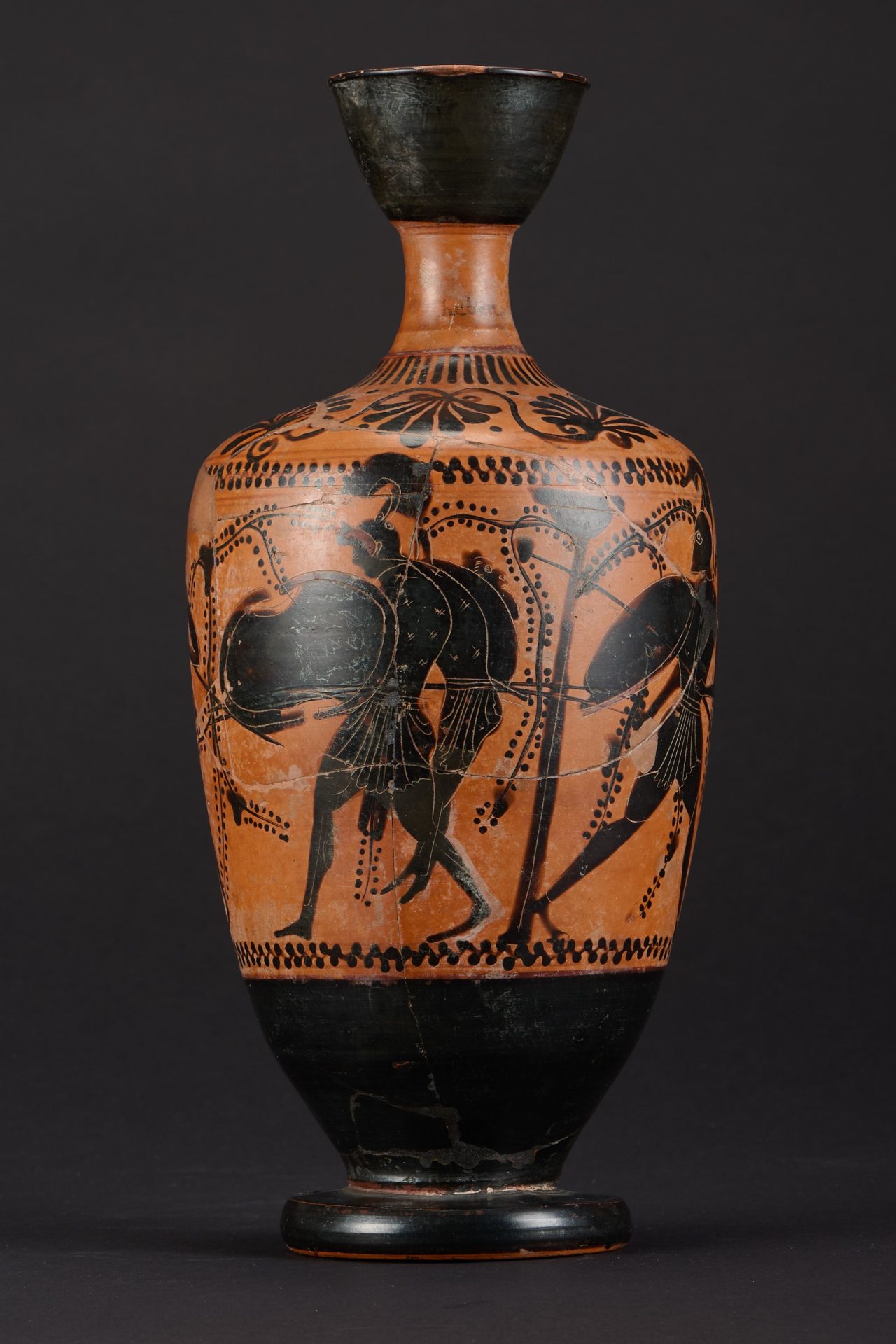

Die so hergestellten Gefäße gab es in vielen verschiedenen Formen und Größen – jede hatte ihre eigene Funktion: Manche dienten zum Trinken, andere wurden für den speziellen Einsatz im Totenkult verwendet, wieder andere waren für besondere Rituale, wie für die Hochzeit, gedacht.

Aber wer hat die Vasen hergestellt? Es gab spezialisierte Maler und Töpfer sowie Werkstätten, in denen die Gefäße produziert wurden. Manche dieser Künstler verewigten sich sogar selbst auf den Vasen, indem sie ihre Namen darauf schrieben. Einige von ihnen sind heute in der Fachwelt prominent, fast wie „Monets“ oder „Picassos“ der Antike. Solche Meister der Vasenmalerei finden sich auch in der Sammlung des Badischen Landesmuseums, darunter die bekannten Maler Duris und Exekias, der vielleicht berühmteste unter ihnen.

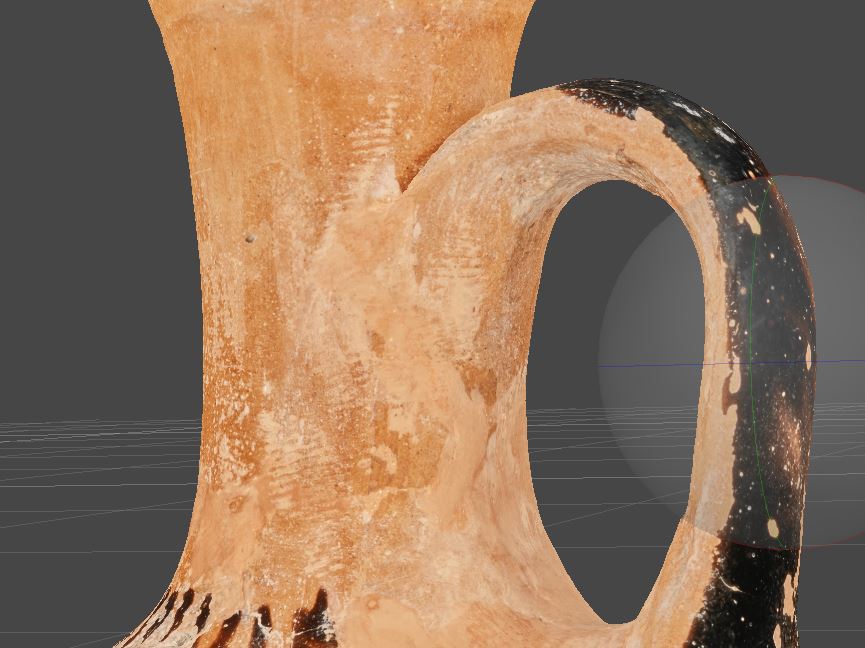

3D Scan

3D Modell einer unvollständig erhaltenen Lekythos mit zwei Frauen am Grab, Inv. B 1528, um 420 v. Chr., weißgrundig, Tymbos-Maler

© Badisches Landesmuseum

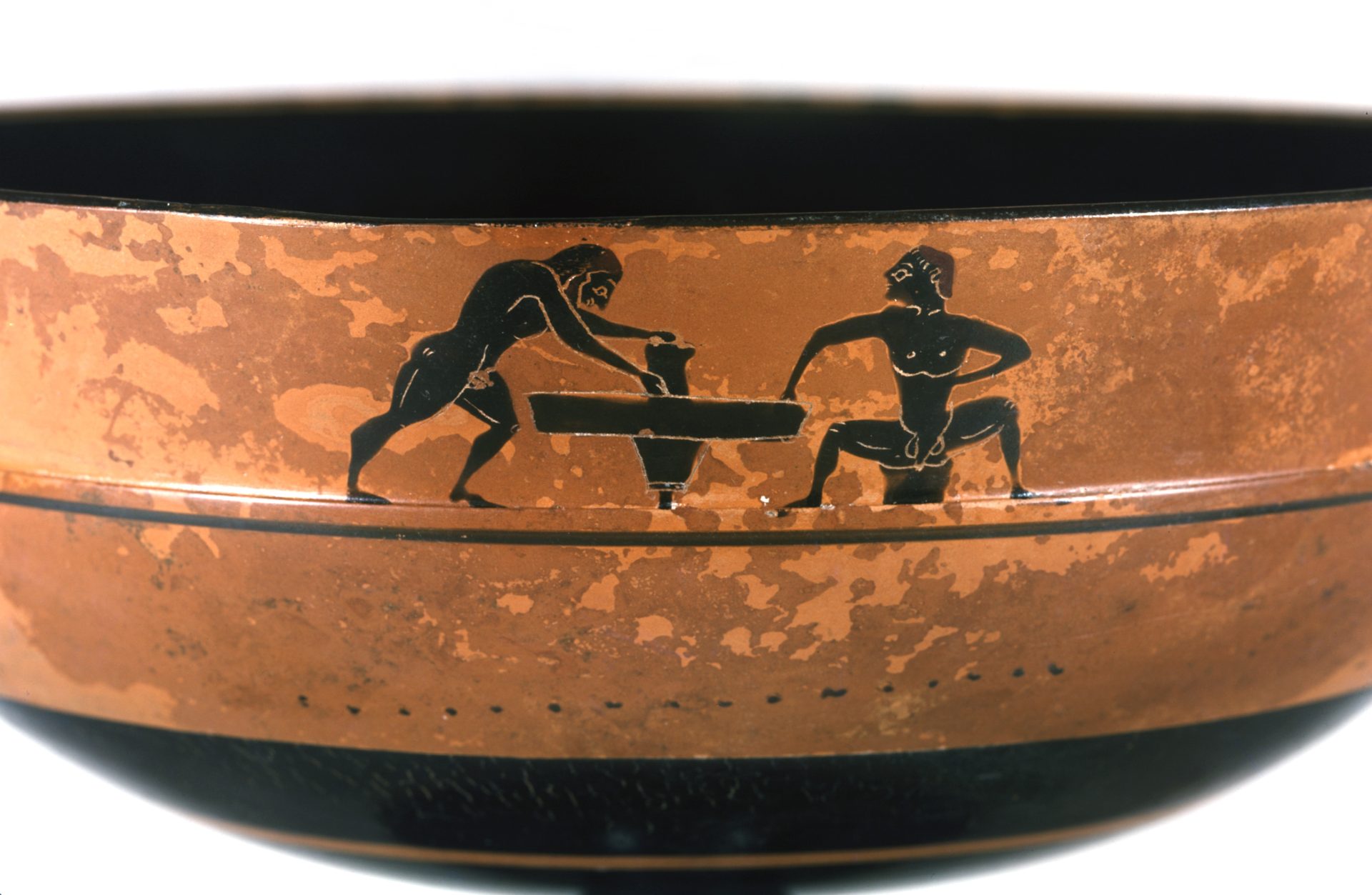

Ein weiteres Objekt aus der Sammlung des Badischen Landesmuseums ist eine Kylix, eine Trinkschale, deren Bemalung nicht nur ihren Gebrauch veranschaulicht, sondern auch eine Szene zeigt, die uns heute nicht unbekannt ist und schmunzeln lässt. Auf der sogenannten „Zecherschale“ sind – wie der Name schon andeutet – Personen beim gemeinsamen Trinken abgebildet. Auf der einen äußeren Schalenseite liegen sie beim Symposion, einem Trinkgelage, beieinander. Auf der anderen Seite sind sie torkelnd auf dem Heimweg dargestellt. Im runden Innenbild der Schale stützt ein Diener einen Mann, dem das Wein-Wasser-Gemisch offenbar nicht gut bekommen ist.