Lorem ipsum dolor sit ame

Vom Revolutionär zum Volkshelden: Friedrich Hecker und sein Nachleben in den USA

Friedrich Hecker (1811-1881) gilt bis heute als einer der Helden der Badischen Revolution von 1848. Dass er nach seiner Emigration auch in den USA eine wichtige Rolle spielte, ist weniger bekannt.

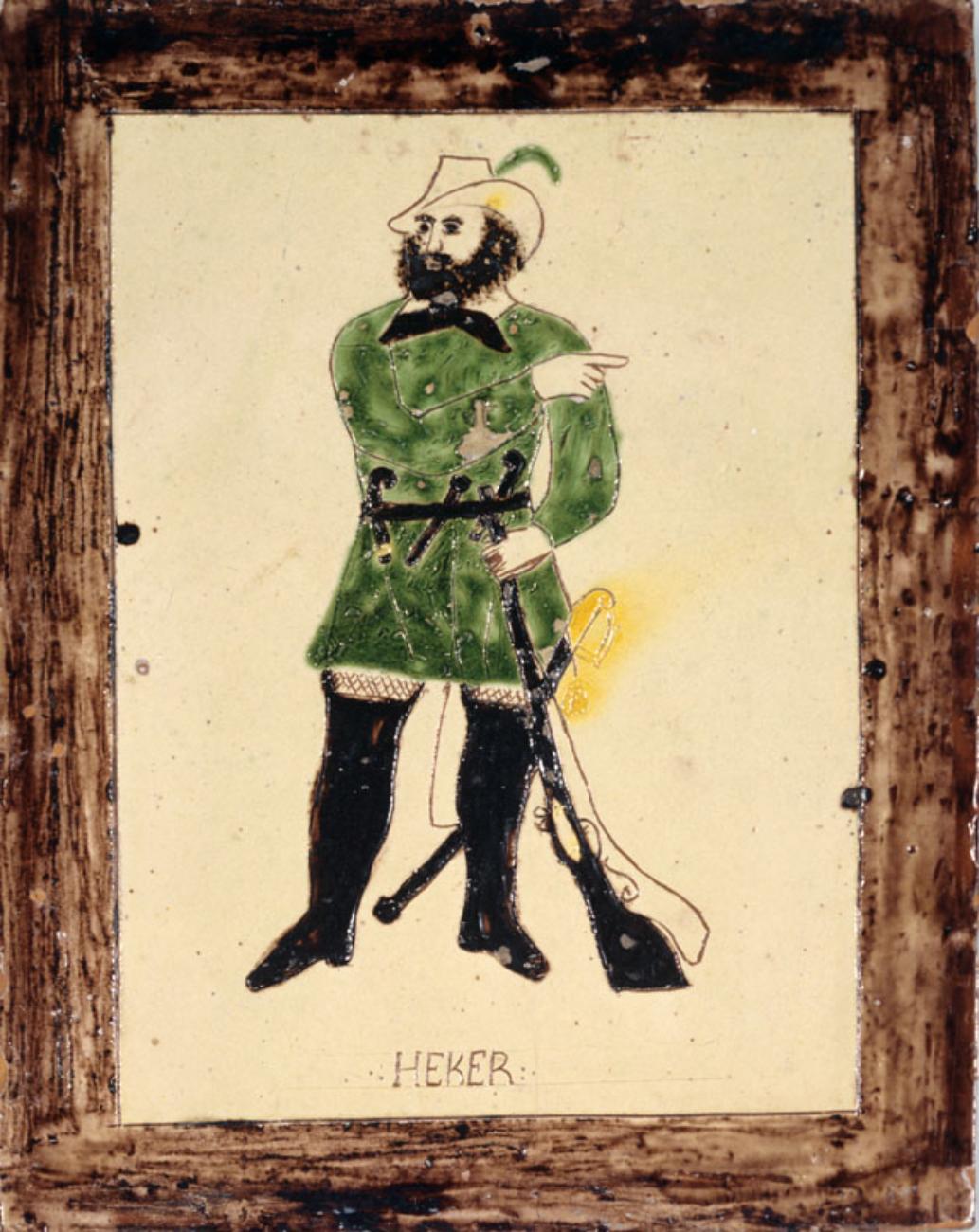

„Es gab sogar Produkte mit Heckers Bild, die in Deutschland produziert und dann in Amerika verkauft wurden – in Deutschland waren diese verboten.”

Auch Desinformation, oder Fake News, wie wir es heute nennen würden, spielte eine große Rolle. Von den Behörden im Deutschen Bund wurde gleich von Anfang an in den Zeitungen verbreitet, dass der Hecker-Zug schon gescheitert sei – und es gab ja damals keine Handys.

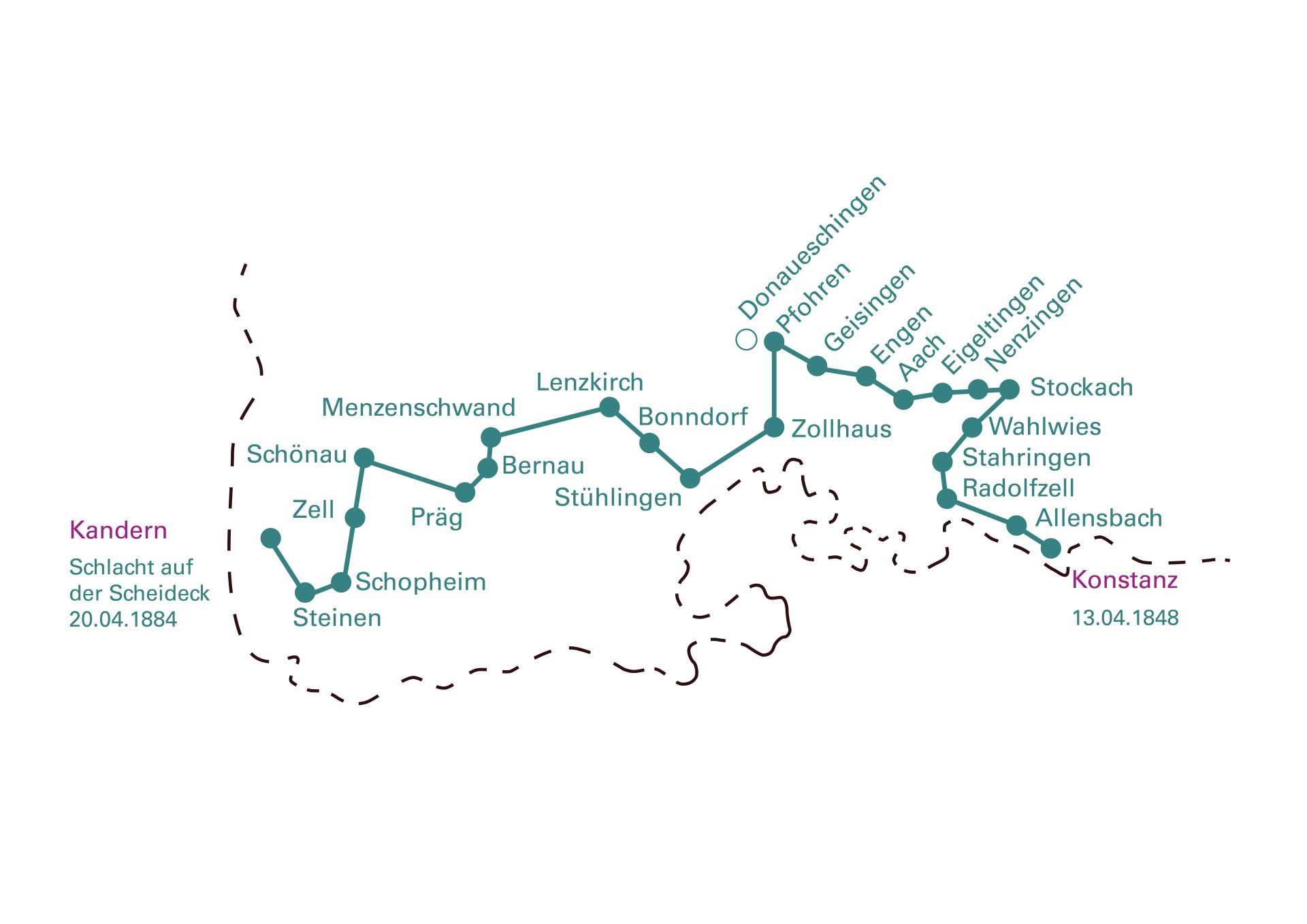

Von den meisten Historiker*innen wird argumentiert, dass Heckers Aufstand im Volk keine Unterstützung fand, aber das stimmt meiner Meinung nach nicht. Er wurde von der Bevölkerung in den Dörfern und kleinen Städten bejubelt! Die Bevölkerung war also durchaus für eine Revolution in Baden – aber nicht eine Woche vor Ostern, nicht bei diesem Wetter! War der Versuch einer Revolution legitim? Das glaube ich doch, ja!

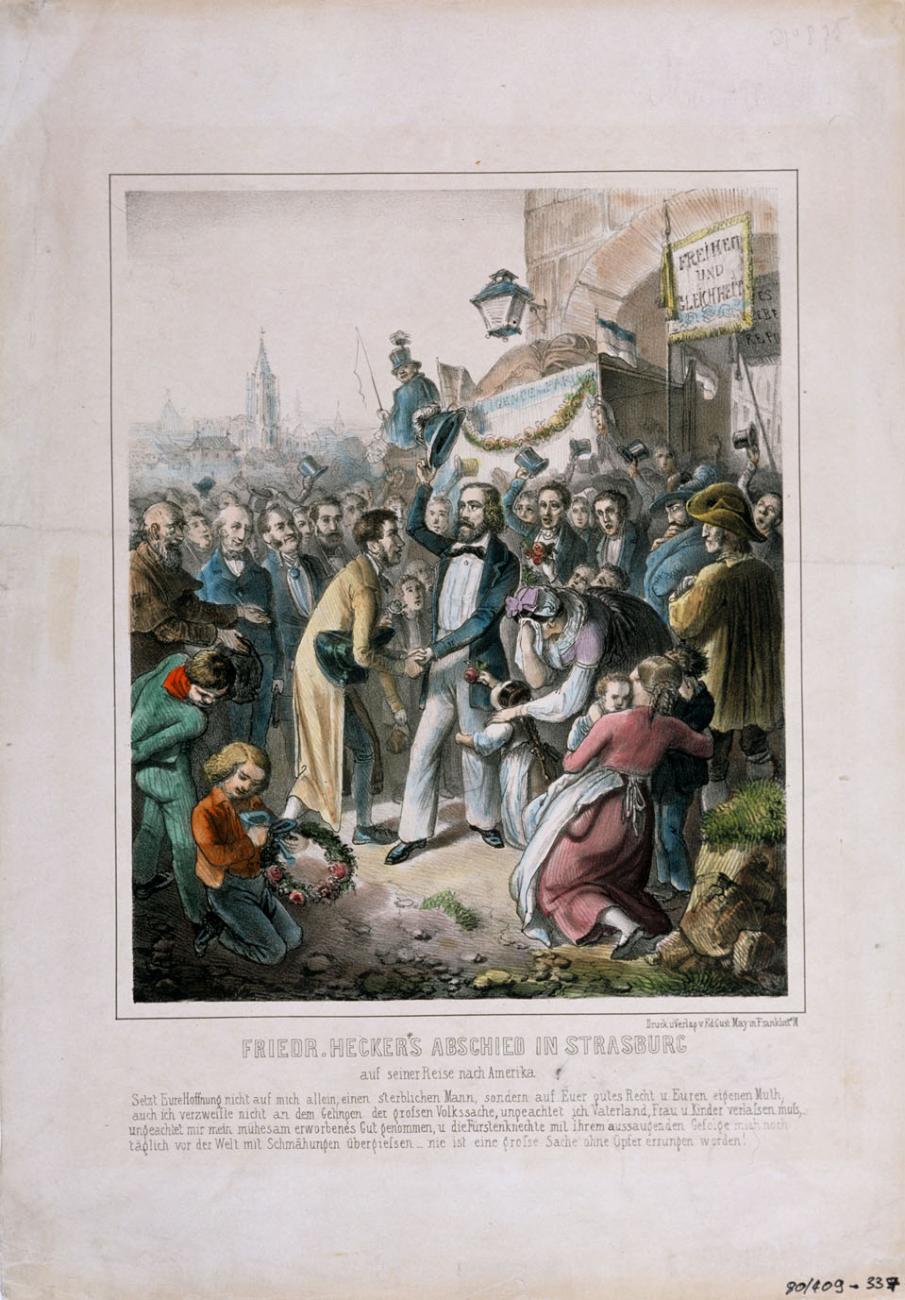

Nach dem gescheiterten Aufstand musste Hecker in die Schweiz fliehen und von dort aus dann über Straßburg nach Amerika auswandern. Lassen Sie uns nun über sein Leben in den Staaten sprechen. Wie wurde er dort empfangen? Und waren die amerikanischen Behörden nicht besorgt, dass er Unruhe stiften könnte?

Heckers Ankunft in New York war ein großes Ereignis für die Deutsch-Amerikaner*innen, 10.000 Leute jubelten ihm zu! Und was die amerikanischen Behörden anbelangt, die hatten keine Ahnung, wer Hecker überhaupt war. Zu dieser Zeit gab es ohnehin keine Bestimmungen für Einwanderer*innen – die Grenzen von Amerika waren einfach offen.

Hecker hat für die Nordstaaten am amerikanischen Bürgerkrieg teilgenommen. Was genau war seine Rolle?

Hecker war sehr wichtig. Er hat dafür gekämpft, dass Missouri bei den Nordstaaten blieb. Außerdem hat er ein Einwanderer-Regiment von 1200 Männern organisiert, mit dem er an der Schlacht von Chancellorsville teilgenommen hat. Weil er dort verwundet worden ist, hat er Gettysburg verpasst, aber sein Regiment war dabei.

„Er war wirklich ein Mythos unter den Deutsch-Amerikaner*innen. Bei seiner Beerdigung 1881 waren 2000 Leute anwesend.”

Prof. Steven Fuller