Lorem ipsum dolor sit ame

Noch eine Baustelle?! Ein Schloss im Wandel

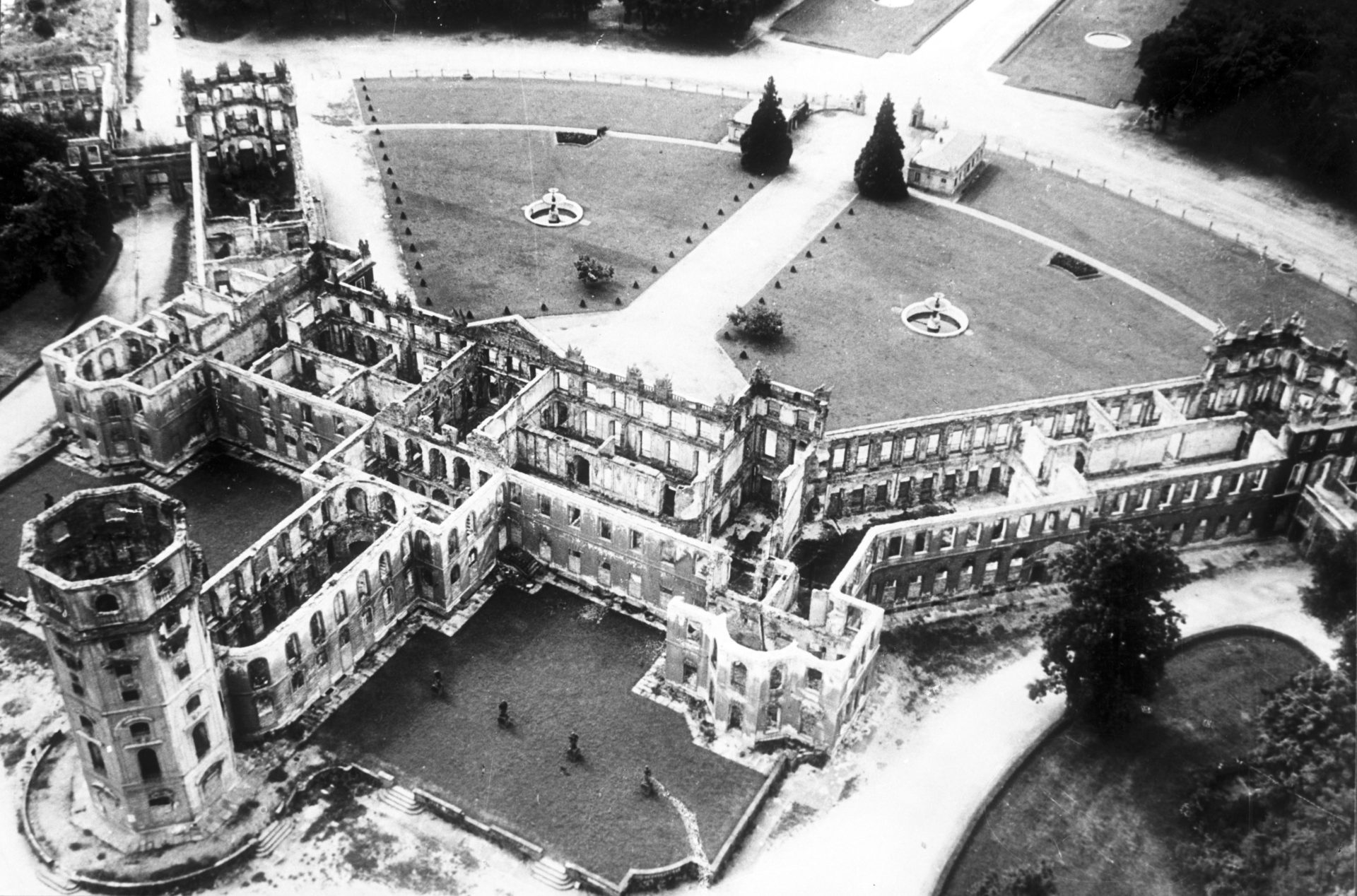

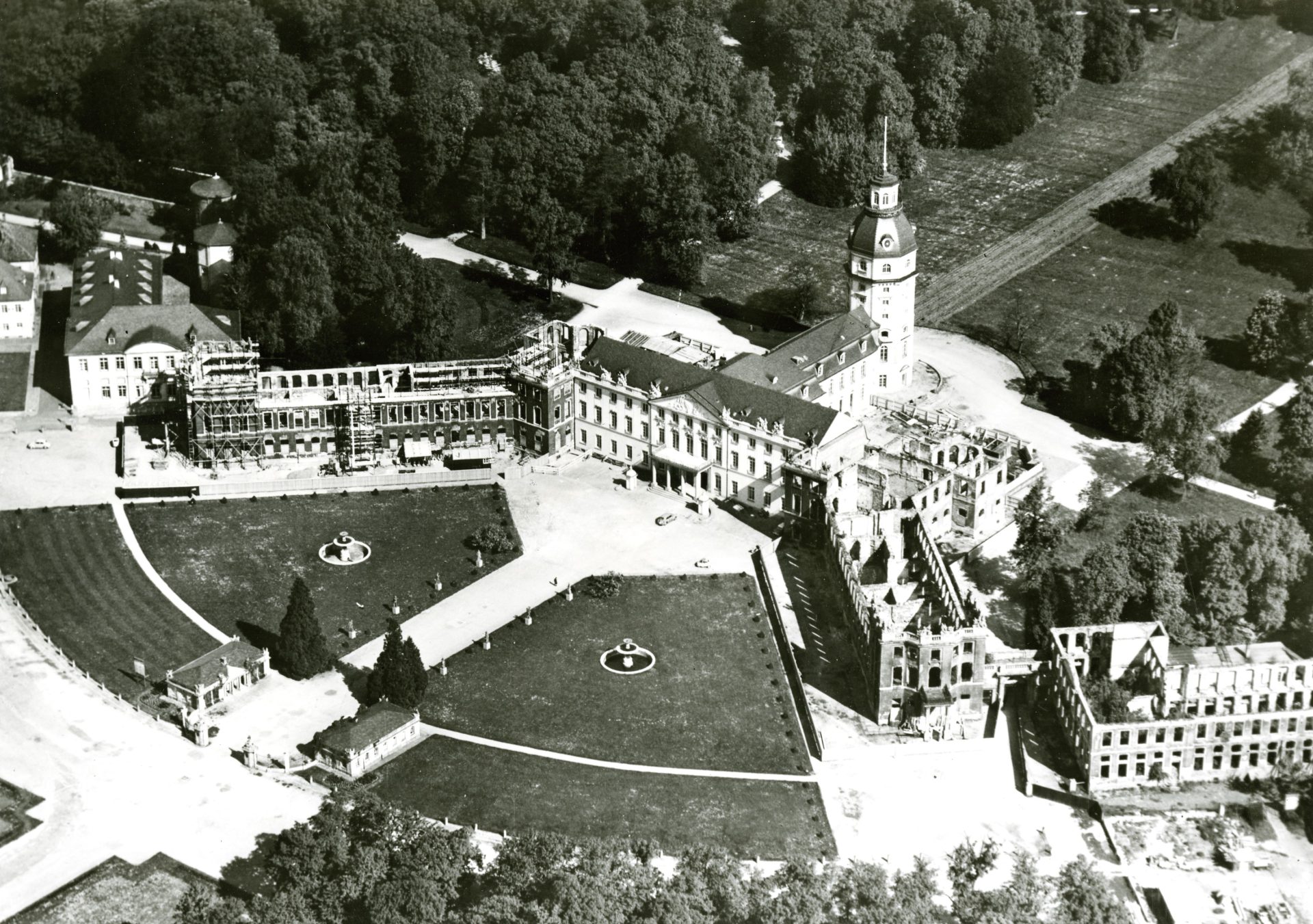

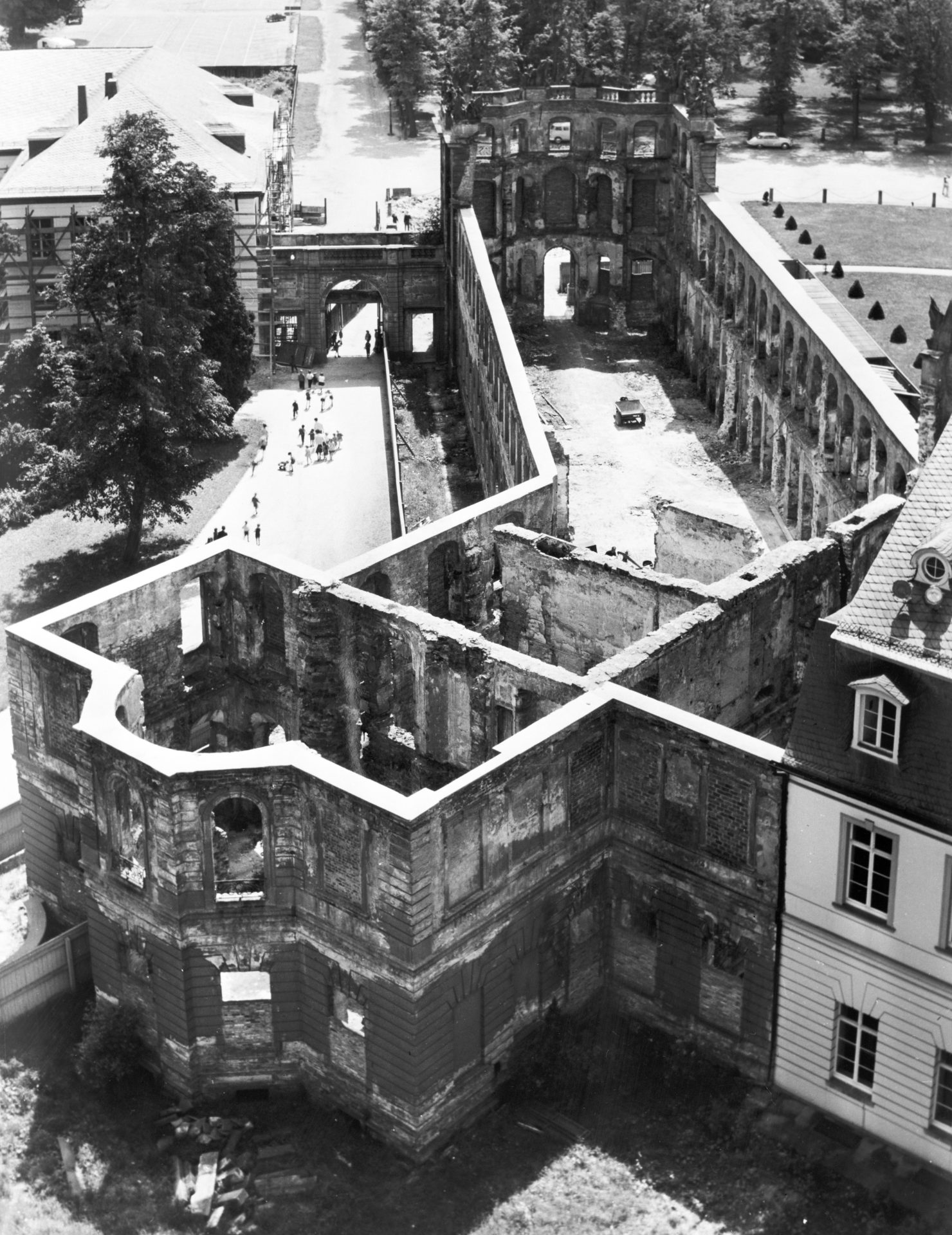

Das Karlsruher Schloss wird zur Baustelle. Die Ausstellungsräume bleiben für mehrere Jahre geschlossen, die Exponate werden umgeräumt und die aufwendig gestaltete Ausstellungsarchitektur zurückgebaut. Eine Ausnahmesituation, die den Museumsbetrieb grundlegend verändert. Beim Blick in die Geschichte des Karlsruher Schlosses kann man sich allerdings die Frage stellen: Ist es wirklich so außergewöhnlich, dass das Schloss zur Baustelle wird? Tatsächlich war das Schloss in seiner über dreihundertjährigen Geschichte lange Zeit eine Baustelle. Teilweise zogen sich die Bauarbeiten sogar über mehrere Jahrzehnte hin. Die Bewohner*innen des Schlosses mussten in dieser Zeit auf und mit der Baustelle leben. Insofern ist es gar keine so neue Erfahrung, die in den kommenden Jahren auf uns zukommt.

Vom Jagdstern zur Residenz

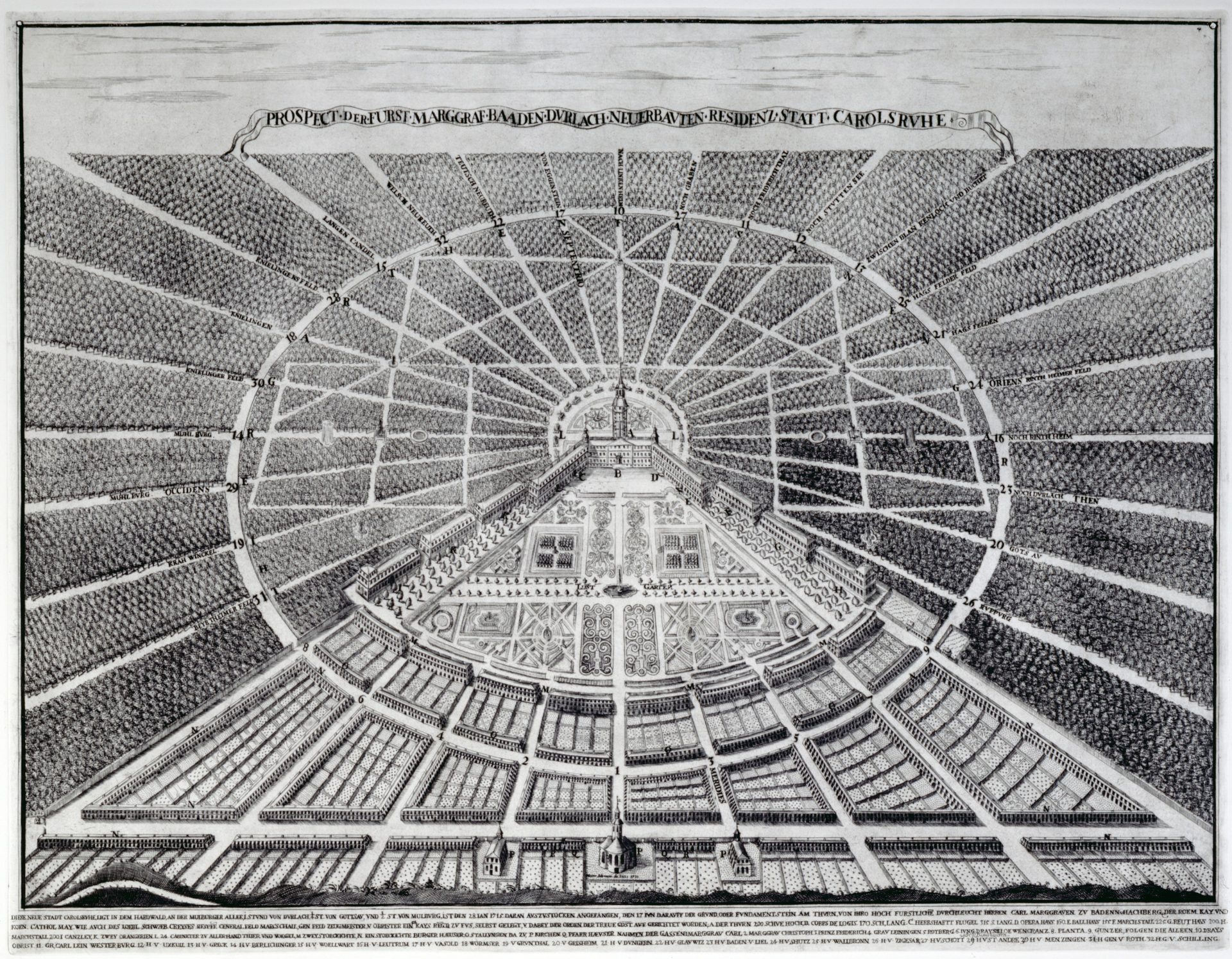

Am Anfang stand die Idee eines Jagdsterns: 32 kerzengerade Wege, die teilweise als Schneisen durch den Wald gezogen wurden, und alle auf einen Mittelpunkt zulaufen. An diesem Mittelpunkt war ein einfaches Jagdschloss in Fachwerkbauweise geplant. Möglicherweise rührt hierher die Legende, das erste Karlsruher Schloss sei ein reiner Holzbau gewesen. Dieser Plan kam nicht zur Ausführung, einige Ideen wurden jedoch für den späteren Schlossbau übernommen: der Turm als Mittelpunkt der gesamten Anlage, sowie die Seitenflügel, die nicht im rechten Winkel an den Hauptbau anschließen.

Grundsteinlegung und erster Bau

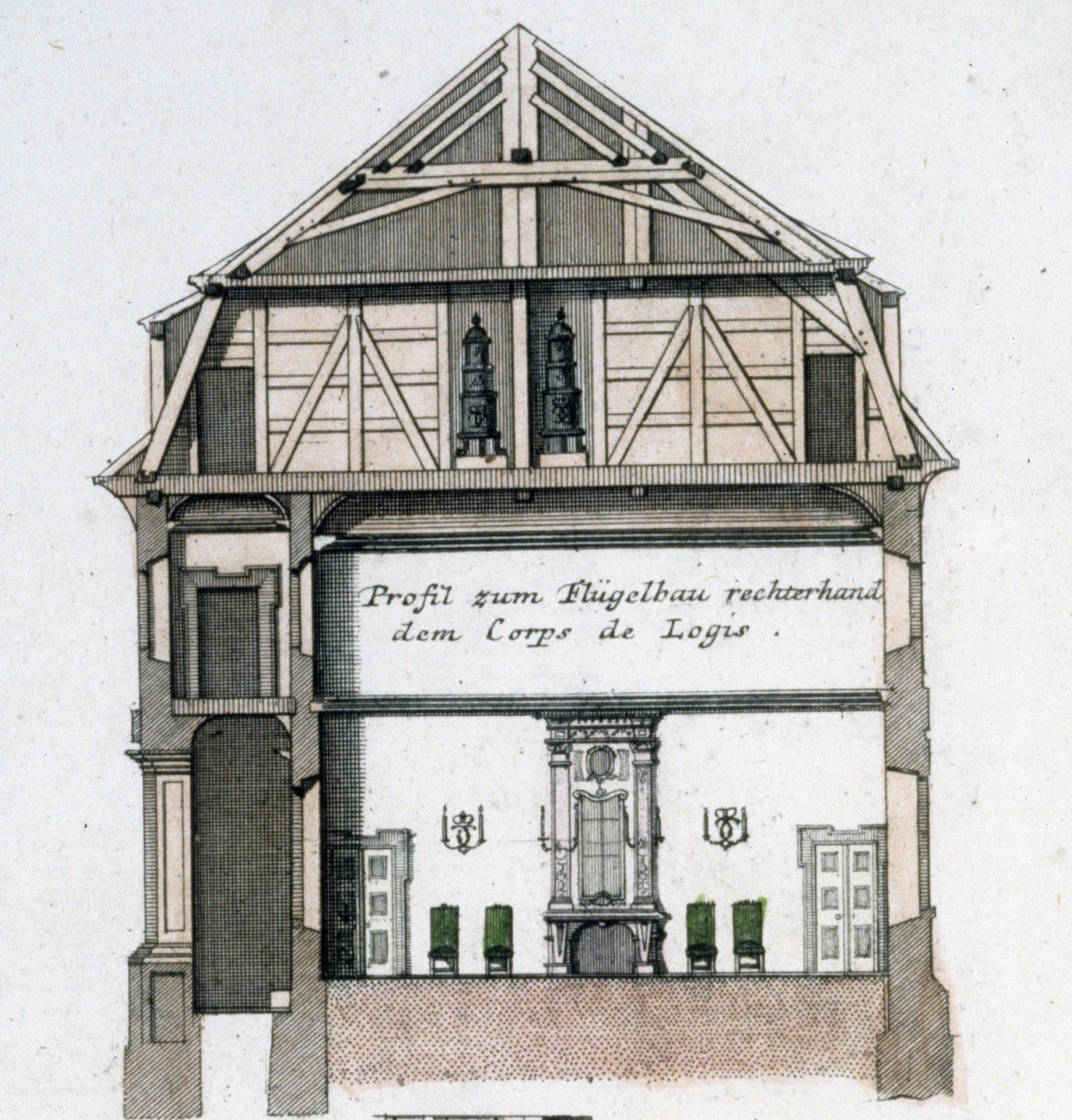

Die feierliche Grundsteinlegung für das Karlsruher Schloss erfolgte am 17. Juni 1715. Der Bau begann mit dem Turm, es folgte der Hauptbau, das sogenannte „Corps de logis“, dann der Ostflügel und zuletzt der Westflügel. Ganz im Gegensatz zu heutigen Großbauprojekten, die oft mehrere Jahre in Anspruch nehmen, konnte das Schloss schon nach drei Jahren bezogen werden. Ein schnelles, aber nicht ganz makelloses Bauprojekt. Die frühen Ansichten vom Schloss und der Stadt Karlsruhe zeigen einen Idealzustand: ein Schloss mit zwei gleich langen Seitenflügeln. Tatsächlich wurde der Westflügel nur zur Hälfte ausgeführt. Ein Versatz in der Nordwand zeigt bis heute, wo dieser Flügel ursprünglich endete. Das Schloss konnte zwar schon nach kurzer Bauzeit genutzt werden. Doch die Probleme, die die schnelle Bauweise mit sich brachte, sollten sich erst später zeigen.

„Da ich nicht der reichste Herr bin, habe ich bloß ein Haus nach meinen Umständen erbauet.“

Vom Schloss zum Badischen Landesmuseum

Die großherzogliche Familie floh während der Novemberrevolution 1919 aus dem Karlsruher Schloss. Das leere Schloss sollte nun Sitz des Badischen Landesmuseums werden. Bis das Museum eröffnet werden konnte, sollten noch zwei Jahre vergehen. In dieser Zeit wurden zwar keine großen Umbaumaßnahmen vorgenommen – aus Geldmangel, aber auch aus Respekt vor den historischen Räumen. Doch es dauerte seine Zeit, bis die hier zusammengetragenen Sammlungsbestände eingeräumt waren. Bei der Präsentation kam es bisweilen zu eigenwilligen Kontrasten zwischen den barocken Räumen und den Objekten, die aus ganz anderen Zeiten stammten. Vieles konnte in den kleinteiligen Raumfolgen nur ziemlich gedrängt aufgestellt werden.